配属後、いつから実際に服薬指導に出るんだろう。同期より遅かったらどうしよう。始まるまでに何を準備しておけばいいのか、正直不安でいっぱいです。

「服薬指導の開始時期」は薬局ごと・教育の進み具合ごとに大きく異なります。 早いから優秀、遅いからダメということは一切ありません。まずはこの前提を押さえておきましょう。

実は、投薬開始日は店舗の混雑状況、処方の難易度、OJTの設計、指導薬剤師のリソースなど複数要因の掛け算で決まります。だからこそ「同期比較」よりも、自分の理解度と患者さんに安全で丁寧な説明ができるかを重視することが成功への近道です。

特に新人期は、基礎の抜け漏れを無くし「話す前の準備」と「安全確認の型」を固めるほど上達が速くなります。本記事では、開始時期の考え方、投薬時の注意点、今日から実践できる成長アクションを体系化して解説します。

先に結論を言えば、開始時期そのものより『質の高い服薬指導』を早く安定させる準備がすべて。明日からの行動が変わるよう、チェックリストと具体例で整理しました。

- 新人薬剤師はいつから投薬・服薬指導が始まるのか(同期比較が無意味な理由)

- 新人薬剤師が投薬・服薬指導を行う際の注意点(失敗しない型)

- 今日からできる成長アクション一覧(チェックリスト+勉強法)

Follow @pharma_di Instagramのフォローもお願いします! ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー

全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。

pharma_di(ファマディー)

【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】

面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

投薬開始は「早い/遅い」ではなく「安全かつ再現性のある質」が基準。 型(質問→確認→要点説明→理解確認→記録)を身につけ、店舗状況と自分の理解度に応じた段階的ステップを踏めば心配はいりません。この記事のチェックリストに沿って準備を進めれば、配属先がどこでも安定して結果が出せます。

私も新人の頃は同期との差に焦ったことがありました。でも大事なのはスピードではなく、患者さんに安心してもらえる説明をすること。その準備ができていれば、必ず評価されます。

新人薬剤師はいつから投薬・服薬指導が始まるのか

配属後の投薬開始は、教育計画・処方難易度・監督体制・繁忙度などで決まります。安全と学習効果の観点から、段階的に「見学→部分説明→全体説明→複雑例へ」と広げるのが一般的です。

「同期はもう始めた」という声が聞こえても、患者層や門前診療科が違えば前提が異なります。焦りは禁物。自分の到達度と患者安全を最優先にステップを上げましょう。

本章では、開始時期が店舗要因に左右される理由、同期比較が無意味な根拠、早い・遅い場合それぞれの留意点を解説します。

開始時期は店舗要因と教育設計で決まる

投薬開始は「本人のやる気」だけでは決まりません。門前の診療科構成、処方の複雑さ、在籍する指導薬剤師の人数やシフト、店舗の混雑度合いといった外的要因が大きく影響します。小児科や整形外科中心の店舗と、がん領域・免疫抑制剤が多い店舗では、求められる初期スキルも監督の厳しさも異なるからです。

教育設計の面でも、OJTを短期集中で設ける店舗もあれば、見学・部分説明・全体説明と段階を細かく刻む店舗もあります。後者は一見ゆっくりに見えますが、理解の土台を固めるには合理的で、ミスの予防にも有効です。

さらに繁忙期や人員配置の事情で「今は見学中心」にせざるを得ない時期もあります。これは評価が低いからではなく、患者待ち時間や安全確保を優先した運用上の判断です。

結果として、配属から数週間で部分的な投薬を始めるケースも、2〜3か月後に本格化するケースもあります。いずれにせよ共通するのは、安全と再現性を担保できる準備が整ったタイミングで段階を上げることです。

「計画の意図」を指導薬剤師に確認し、到達目標と評価ポイントを共有しておくと、自己学習の優先順位が明確になります。計画を理解すること自体が立派なプロフェッショナリズムです。

同期比較が無意味な理由

同期の進度は気になりますが、学習環境と患者構成が違えば比較は成立しません。例えば、慢性疾患の安定患者が多い店舗では早期から全体説明へ移行しやすい一方、抗がん剤や高リスク薬が多い店舗では、相互作用や副作用モニタリングの精度が求められ、練習期間が長くなるのは自然です。

また、監督体制の厚さも影響します。モニター役が常に隣に立てる店舗と、バックヤードからの間接監督が中心の店舗では、同じ「できた」の意味合いが違います。だからこそ「何をもって到達」とするのかを店舗基準で確認することが重要です。

比較して焦るほど、型崩れや説明の脱線が起こりやすくなります。まずは「自分の弱点」を定義し、毎日一つずつ潰していく。同期と競うより、昨日の自分を超えるほうが確実に成果につながります。

進度よりも「記録の質」「疑義照会の判断」「再来時のフォロー内容」といった再現性のあるアウトカムを自分の評価軸にしましょう。ここが安定すれば、進度は自然と上がります。

最後に、同期の成功事例は情報として歓迎しつつ、思考停止で真似しないこと。店舗条件と患者背景を踏まえて、自分の現場仕様に翻訳する姿勢がプロです。

「早い/遅い」それぞれのリスクと備え

開始が早いメリットは、実地の経験値が早く貯まること。一方で、知識の土台が固まる前に複雑例へ踏み込むと、説明の過不足やプライバシー配慮の漏れが起きやすくなります。早いケースほど、チェックリストと先輩の同席を活用し、「型」から外れない訓練を意識しましょう。

開始が遅いメリットは、観察と内省の時間が取れること。投薬デビュー前に「先輩の良い型」と「やってはいけない例」をノート化しておくと、いざ始めたときの初速が違います。遅いケースほど、模倣→説明練習→ロールプレイの順で密度を上げると良いです。

どちらの場合も共通する備えは、患者安全の観点から「分からないは持ち帰る」「記録は具体化」「再来フォローの設計」を徹底すること。スピードではなく、再現性の高い質で評価されます。

さらに、門前科の特徴に合わせて重点学習を変えます。整形外科ならNSAIDs・PPI・貼付剤の使い分け、眼科なら点眼の手技と保存剤、腫瘍領域ならレジメン把握と有害事象対応など、「今の現場で最も遭遇するテーマ」から潰していきましょう。

結局のところ、デビューが早くても遅くても、準備の質で差は逆転できます。焦らず、今日の現場に必要な学習と振り返りを積み重ねましょう。

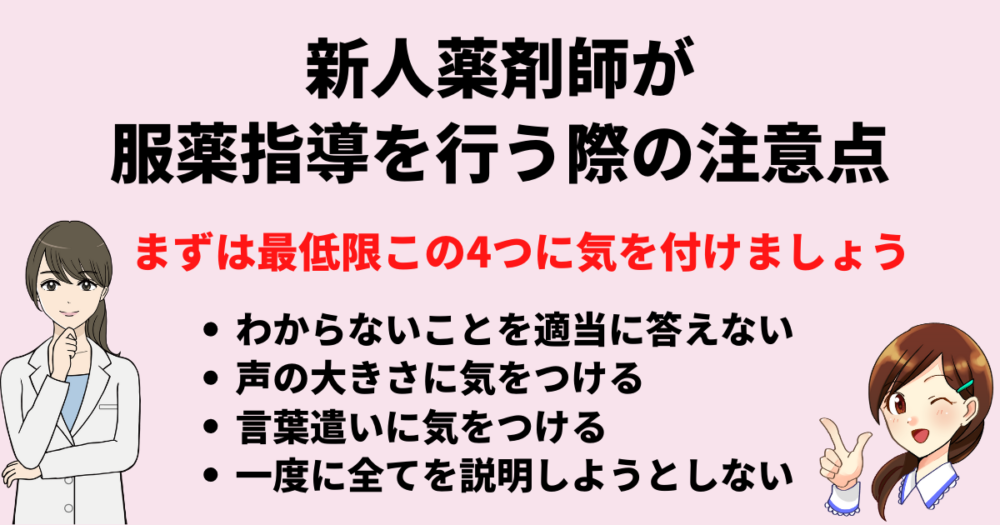

新人薬剤師が投薬・服薬指導を行う際の注意点

投薬で最優先すべきは患者安全とプライバシーです。そのうえで、伝わる順序と量、言葉遣い、記録までを「一連の型」として身につけると、どの患者でも安定した説明ができます。

ここでは、失敗を招きやすい4つの落とし穴と、今日から実践できる対策を具体例つきで紹介します。いずれも新人だけでなく、ベテランでも陥りがちなポイントです。

私は管理薬剤師歴25年。小規模薬局から大手チェーンまで経験し、教育・研修・現場改善に携わってきました。採用は100名以上、面接は500人以上担当。現場で本当に機能する「型」をお伝えします。

わからないことを適当に答えない

不明点をその場で断定口調で答えることは、最も避けるべきリスクです。誤情報は患者の不利益につながり、後の信頼回復にも時間がかかります。まずは「確認して正確にお伝えします」と明言し、期待値をコントロールしましょう。

次に、バックヤードでの確認フローを標準化します。先輩への相談→資料確認→メーカーDIや添付文書の該当箇所の特定→記録という順序を決めておくと、迷いが減り対応が速くなります。

患者への再連絡は、期限と手段をその場で合意します。「本日17時までにお電話します」「次回来局時に確認します」など、行動と時間を具体化することで安心感を提供できます。

再連絡時は、結論→根拠→注意点→次のアクションの順に簡潔に。必要に応じて服薬指導せんに追記し、情報の非対称性を減らします。記録には、質問内容・参照資料・伝達内容・患者反応を残すと再現性が高まります。

「分からないを持ち帰る勇気」はプロの態度です。曖昧な回答をしないことで、長期的な信頼関係を築けます。

声の大きさに気を付ける(プライバシーと聞こえやすさのバランス)

マスクやパーテーション越しだと、つい声量が上がりがちです。しかし、待合全体に響く音量はプライバシー侵害になりえます。「目の前の患者さんにだけ届く声量」を意識して、語尾までクリアに発音しましょう。

聞き取りやすさは音量だけでなく、話速・間・視線でも改善できます。重要部分の前後で一拍置く、指差しで資料を示す、患者の反応を見ながら調整するだけで、伝達効率は大きく上がります。

周囲に聞かれたくない内容は、半個室・カウンター端・小声+筆談など環境を変えて対応を。店舗のゾーニングや定型フレーズ(「少しこちらでご説明しますね」)をチームで統一しておくと、新人でも動きやすくなります。

声量が過大になりやすい人は、スマホの録音で自分の声をチェックし、先輩にフィードバックをもらうのが有効です。自己認知と他者認知のズレを減らすと、短期間で上達します。

最終的に、患者が「聞き取りやすく、周囲に漏れない」と感じることがゴール。量より質でコントロールしましょう。

言葉遣いに気を付ける(敬意・簡潔・具体)

専門用語の多用や上から目線は、理解を阻害し関係を悪化させます。まずは敬語を基本に、説明の主語を「薬」ではなく「あなた」に置き換えると、行動に落とし込みやすくなります。

難しい用語は、身近なたとえ+具体的な行動に翻訳します。例えば「NSAIDsは胃に負担」ではなく「空腹だと胃がヒリヒリしやすい薬なので、朝ごはんと一緒に」など、日常の文脈に接続します。

否定や指摘が必要なときほど、相手の意図を先に受け止めるクッション言葉を。例:「心配になりますよね。こちらの飲み方ですと効果が弱くなる恐れがあるので、一緒に直していきましょう。」

患者の言葉を復唱(リフレーズ)し、理解を確認してから次へ進むと、誤解が減ります。最後に「今日一番お伝えしたい点」を一文で要約し、相手にも口にしてもらうと定着が高まります。

言葉遣いはセンスではなく技術。型を覚え、繰り返せば誰でも伸びます。

一度にすべてを説明しようとしない(要点3つの原則)

情報を盛り込みすぎると、覚えるべき要点が埋もれます。初回説明は「いつ」「どれくらい」「注意する症状」の3点に絞り、資料や次回フォローで段階的に足す方が、理解と行動が安定します。

慢性薬で既に理解が深い患者には、変更点と相互作用の有無に集中。新規薬では、飲み間違いが起きやすい時間帯や副作用の初期兆候にフォーカスするなど、患者の状況に応じて説明の重みを変えるのがコツです。

「次回この点を確認します」と予告しておくと、フォローアップの質が上がり、患者の行動も継続しやすくなります。配布物は要点が太字で3つに整理されたものを選び、視覚でも記憶を支援しましょう。

説明の終わりには、患者自身の言葉で復唱してもらう「ティーチバック」を。時間はかかりませんが、効果は絶大です。記録に「次回確認事項」をセットで残すと、チームでの継続性も高まります。

量より質、そして段階化。これが「伝わる服薬指導」の基本です。

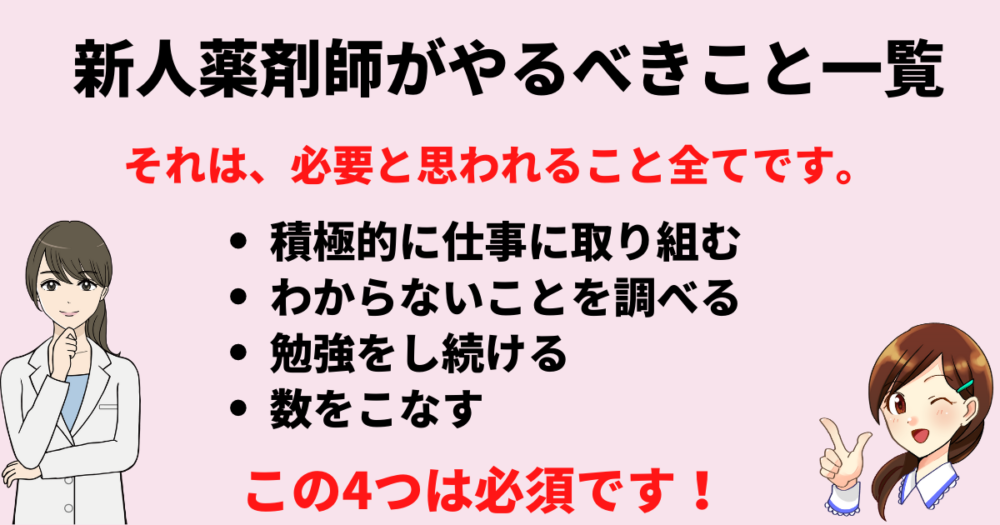

新人薬剤師がやるべきこと一覧

新人期の過ごし方で、その後の伸びしろが決まります。ここでは、現場で即効性の高い行動と学習のコツを一覧化し、さらに「まとまり」で深掘りします。まずは全体像をチェックし、今日から始められる一歩を選びましょう。

以下のチェックリストは、店舗や門前科が変わっても通用する汎用スキルです。自分の強み・弱みをマークし、毎週の目標に落とし込んでください。

- 積極的に自ら進んで仕事をする

- 薬局のスタッフや上司と積極的にコミュニケーションを取る

- とにかくメモをとる(→見直して整える)

- 教わったことを家で復習する

- わからないことをその日のうちに解決する

- 積極的に先輩薬剤師に質問する

- 社内ルール・調剤内規を覚える

- ミスの原因分析と再発防止策の作成

- 接遇・応対方法の理解(クレーム低減)

- 主要薬を体系で覚える(一般名・禁忌・用法)

- 服薬指導の「型」を身につける

- 保険調剤の算定と説明の型を理解する

- 研修認定薬剤師の単位取得計画を立てる

主体的に動く・メモ・復習をワンセット化する

指示待ちからの脱却は、新人期最大のブレイクスルーです。朝礼後に「今日の自分の役割」と「学びたい処方」を宣言し、空き時間にできる雑務(補充・期限チェック・帳票準備)を自ら拾う姿勢を示しましょう。主体性は任せてもらえる範囲を広げ、学習機会を増やします。

メモは「取る→整える→使う」で完結させます。白衣ポケットにメモ帳を常備し、業務後に見出しを付けて清書。翌日の投薬で実際に参照し、更新していく循環を回すと、メモが「現場で使えるマニュアル」に進化します。

復習は「翌日の行動が変わる」レベルまで。投薬でつまずいたポイントは、添付文書・成書・社内資料で確認し、3行で要点化。次に同じ場面に遭遇したら、メモを見ずに実行できるかをチェックします。

自己学習の参照先は、まず社内標準。そのうえで一般的な医薬品集を1冊持ち歩き、現場での調べ物を短時間で完結させます。必要なら自費で購入してでも「自分の武器」を整えましょう。

このセットが回り始めると、先輩からの信頼が増し、投薬の機会が自然と増えます。結果、成長スピードは加速します。

コミュニケーションと質問力でチームの生産性を上げる

業務品質は、チーム内コミュニケーションで決まります。話しかけるタイミング(鑑査中は避ける)と、情報の渡し方(結論→背景→依頼)を統一するだけで、現場の滞りは減ります。新人ほど、先に「相手の予定」を確認するひと声を。

質問はオープンクエスチョンで。「〇〇の患者さんへの説明は、NSAIDsの胃保護を中心に、こういう順序で話そうと思うのですが、抜けやすい点はありますか?」のように、仮説を添えて聞くと、先輩の知恵が最短で手に入ります。

コミュニケーションは患者対応にも直結します。あいさつ・名乗り・要点の先出し・ティーチバックの4点を標準化し、誰が担当しても同じ品質を提供できる状態を目指します。

困ったときは、同じチェーンの他薬局の事例を共有してもらうのも有効です。運用の工夫や言い回しのテンプレートは、店をまたいで再利用できます。情報は取りに行く姿勢が大切です。

コミュニケーションと質問力を磨けば、ミスは減り、患者満足は上がり、あなたの評価も上がります。最短で成果が出る投資です。

安全とルール:ミスの再発防止・社内内規の腹落ち

ミスはゼロにはできません。重要なのは「同じ誤りを繰り返さない仕組み」を作ることです。発生時は、現象・原因・対策を一枚にまとめ、先輩にレビューを依頼。対策はチェックリストや置き場の変更など、現場で再現可能な形に落とし込みます。

社内ルールや調剤内規は「なぜそれが必要か」を理解して覚えると定着します。例えば、ダブルチェックの位置づけや夜間休日加算の算定条件など、背景の考え方を知ると応用が効きます。

接遇はクレーム率に直結します。挨拶・姿勢・言葉遣いの基本はもちろん、困ったときの定型句をチームで共有。新人でも同じ品質が出せる土台を作ります。

記録は「誰が読んでも同じ対応ができる」レベルに。事実・評価・指導内容・次回確認事項を分けて書くと、チームでの継続フォローが容易になります。

安全とルールの運用が安定すると、投薬の質は飛躍的に上がります。ここへの投資は必ず回収できます。

服薬指導の型・保険算定・学習計画で「土台」を固める

服薬指導は、質問→処方意図の確認→要点3つ→理解確認→次回予告→記録、の型で行うと安定します。患者層に合わせて重みづけを変え、説明資料はシンプルなものを選びましょう。

保険調剤の理解はプロとして必須です。自店舗の調剤基本料、地域支援体制加算(1〜4)、後発医薬品調剤体制加算、時間外等加算と夜間休日等加算の違いなど、よく聞かれるポイントから学び、患者への説明フレーズを用意しておきます。

主要薬は体系で覚えます。先発名・一般名・用法・禁忌・同効薬の比較・薬物動態・おおよその薬価など、カンでなく根拠で話せる状態に。まずは門前によく出る薬から攻略しましょう。

学習計画は、研修認定薬剤師の単位取得を軸にすると進めやすいです。1年目でも40単位の取得は可能。Eラーニングと現場での疑問解消を連動させ、翌日の投薬で使う前提で学ぶと定着します。

勉強法・アプリ・書籍の具体例は下記も参考に。自分に合う「続けられる仕組み」を見つけてください。

Q&A|新人薬剤師の服薬指導に関するよくある質問

新人期に多い疑問を整理しました。いずれも現場でよく出るテーマです。結論を太字で示し、すぐに動ける形で回答します。

Q1. いつから投薬に出ますか?

店舗要因と教育設計によります。 早い遅いは評価ではなく運用差。段階的に「見学→部分→全体→複雑例」へ。

Q2. 同期が先に始めて焦ります。

比較は無意味。 患者層・監督体制が違えば進度も違います。自分の弱点を一つずつ潰すのが最短です。

Q3. 分からない質問をされたら?

その場で断定しない。 「確認して正確にお伝えします」と合意し、期限と手段を具体化して再連絡。

Q4. 声が大きいと言われました。

音量より聞こえ方を調整。 話速・間・視線・指差しで改善。機微な内容は場所を変える。

Q5. どこまで説明すればいい?

要点3つが基本。 新規は初期副作用と飲み方、慢性は変更点と相互作用に絞る。

Q6. ミスをした時の正しい対応は?

再発防止策までセット。 現象・原因・対策を1枚で整理し、チェックリストや置き場変更など現場実装へ。

Q7. 保険の質問に自信がありません。

自店舗の算定から。 調剤基本料・各加算・時間外/夜間休日の違いを押さえ、説明フレーズを準備。

Q8. 勉強時間が取れません。

翌日の投薬で使う前提で学ぶ。 3行メモ→翌日実装→更新の循環で、短時間でも定着します。

Q9. どんな本やアプリが良い?

門前に合わせて選ぶ。 まずはよく出る薬の体系本と、隙間時間に使える暗記アプリを1つずつ。

Q10. 転職はまだ早い?

環境で伸びが変わる。 学べる機会が乏しい場合は、教育体制が整った環境への転職も選択肢です。

新人薬剤師の服薬指導はいつから?―まとめと転職成功へのヒント

- 開始時期は店舗要因と教育設計で決まる。早い/遅いは評価ではない。

- 重要なのは「型」による再現性と患者安全。要点3つ+ティーチバックが基本。

- 主体性・メモ・復習・質問力で学習速度は加速する。保険算定と接遇も必須。

- 学べる環境がないと感じたら、教育体制が整う職場への転職も合理的な選択。

本記事の要点は、開始時期そのものではなく質の高い服薬指導を再現できる準備にあります。投薬の段階化、説明の要点化、プライバシー配慮、記録の具体化を押さえれば、どの店舗でも通用する実力が身につきます。主体的に動き、メモと復習を回し、質問力で学習効率を上げる――この基本動作が、1年目の評価と患者満足を決めます。

ここからは、私の正直な話を。新人期のあなたは毎日が初体験で、うまくいかない日もあります。説明が長くなり、先輩に指摘され、落ち込む夜もあるでしょう。けれど、そこで終わりにしなければ必ず上達します。私が何百人もの新人と向き合って実感したのは、「型を持ち、昨日より一歩良くする」と決めた人が最後に勝つということ。声のトーンを一段下げた、資料を指差しで示せた、要点を3つにまとめられた――そんな小さな進歩の積み重ねが、やがて「安心して任せられる薬剤師」という評価に変わっていきます。

もし今の環境で、学ぶ機会が少ない、教わる時間が取れない、複雑例ばかりで心が折れそう――そんな感覚が続くなら、環境を変えることも立派な自己防衛です。教育体制が整い、段階的にステップアップできる職場で働けば、伸びしろは一気に開きます。あなたの成長速度は、能力だけでなく環境の質で決まります。焦らず、でも立ち止まらず、あなたの未来にとって最適な選択を取りましょう。

「もっと安心して成長できる職場」を具体的に探したい方は、20代向けの情報も参考に。歓迎姿勢の強い店舗や教育カリキュラムの充実度など、公開情報だけでは分からない内情を、専門のアドバイザーが整理してくれます。行動を今日に寄せる――それが、最短で不安を自信に変える方法です。

当サイトでおすすめしている薬剤師転職サイトはこちらです

- 正社員・パート・派遣全てお任せ

- 女性薬剤師に特におすすめ

- じっくり相談したい薬剤師におすすめ

- 薬剤師転職支援25年以上の実績!全国12拠点

\ 転職者満足度が高い! /

- 正社員・パート・派遣・単発派遣・紹介予定派遣全てお任せ

- 取引企業・医療機関7,000社以上!

- 47都道府県全ての求人取り扱いあり

\ 正社員・派遣社員ならここで決まり /

- 薬学生も登録可能!

- マッチング精度が高い!

- 職場への逆指名交渉あり!

\ 大手調剤チェーン運営で安心 /

- 正社員・パート・派遣全てお任せ

- 完全独立系だから中立な立場で紹介

- 薬剤師転職サポート25年以上の実績

\ 転職活動に少しでも不安があるなら /

知っておくと役に立つ受け答えのコツも置いておきます。

「●●から電話は来た?」と私がスタッフに質問した。

仕事ができない人 →『私は受けていません』

仕事ができる人 →『私は受けていませんが、ちょっとみんなに確認してみます』

この差はかなり大きい。できていない人は注意してみて!

— ファマディー@管理薬剤師✕転職2回経験者(1回目は大失敗) (@pharma_di) May 31, 2022

仕事がつらい、しんどい、悩みや不安があるならこちらの記事もどうぞ。必ずヒントが見つかります。