時短勤務をしているのですが、他の社員から疎まれているようで……。早く帰るのは申し訳ないと思いつつ、育児もあるので最後までいられません。どうしたらよいでしょうか。

育児と両立しながら働く薬剤師にとって、短時間勤務制度は大切な支えです。しかし制度があっても、職場での人間関係や評価が気になり、利用をためらっている方も多いのではないでしょうか。

実は、時短勤務をしている薬剤師の多くが、「周囲に気を使う」「肩身が狭い」といった悩みを抱えています。特に転職後すぐには制度が使えないこともあり、働き方に制約を感じることも。

それでも、子育てしながら働き続けるためには、制度をうまく活用することが重要です。正しい知識と心構えがあれば、時短勤務でも周囲と良好な関係を築きながら働くことができます。

本記事では、時短勤務薬剤師の年収や制度の実情、よくある悩みとその解決策について、現場経験に基づいて詳しく解説します。

Follow @pharma_di Instagramのフォローもお願いします! ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー

全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。

pharma_di(ファマディー)

【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】

面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

時短勤務薬剤師が職場で孤立せずに働くには、制度の正しい理解と、感謝の気持ちを持って接する姿勢が大切です。「助け合い」の風土を築くことが、お互いの信頼関係を強めるカギとなります。

短時間勤務制度とは育児等のために所定労働時間を短縮できる制度

まずは「時短勤務制度(短時間勤務制度)」について、正しく理解しておきましょう。

制度の内容を知らずに使うと、同僚からの誤解や職場の人間関係の悪化を招く恐れがあります。逆に、制度の目的や根拠を理解していれば、周囲の理解も得やすくなります。

短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)とは

- 事業主は、3歳に満たない子どもを育てている従業員に対し、希望があれば短時間勤務制度を設ける義務があります。

- この制度は、就業規則等に明記されている必要があり、口頭での対応や個別対応のみでは不十分です。

- 短時間勤務制度の内容には、1日の労働時間を5時間45分〜6時間とする措置を含めなければなりません。

(出典:厚生労働省公式サイト)

この制度は、育児・介護休業法に基づいており、企業側に対して導入義務があります。

法律上は「3歳未満まで」と定められていますが、企業によってはさらに柔軟な制度を設けている場合があります。

たとえば一部の薬局では、「小学校入学まで」や「小学校3年修了まで」の時短勤務を認めるなど、より子育てしやすい環境を整備しているところもあります。

このような柔軟な制度設計は、職場への定着率向上や離職防止にもつながり、企業側にもメリットがあるのです。

薬局ごとの短時間勤務制度の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

なお、時短勤務制度は正社員だけでなく、要件を満たせばパート薬剤師や派遣薬剤師も利用することが可能です。

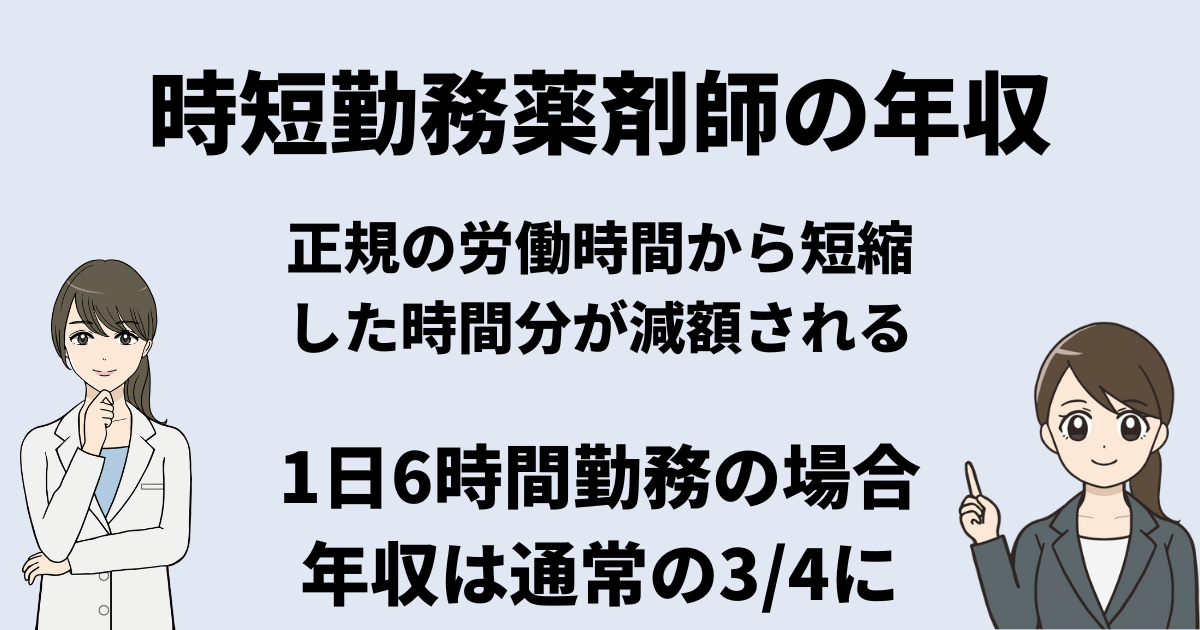

時短勤務の薬剤師の年収は時短した分だけ減額される

時短勤務制度を利用する際に気になるのが「年収への影響」です。

基本的に時短勤務では働く時間が短くなるため、その分だけ年収も減額されます。

1日6時間勤務なら年収は約75%に

標準的なフルタイム勤務が1日8時間である場合、1日6時間の勤務に短縮すると、勤務時間は75%となります。

そのため、年収もおおよそ75%に減ると考えるのが一般的です。たとえば年収480万円の薬剤師が時短勤務を選ぶと、年収は約360万円前後になる計算です。

ただし、実際の年収は時給単価や各種手当、賞与の割合によって異なるため、就業前に雇用契約書や就業規則でしっかり確認しておくことが重要です。

時短時間の調整で収入の減少を緩やかに

時短勤務は必ずしも1日6時間でなければならないわけではありません。たとえば1日7時間勤務とすることで、収入の減少を抑えることが可能です。

7時間勤務なら、フルタイムに比べて勤務時間は7/8。つまり年収も概ね87.5%程度に収まります。

「収入をできるだけ維持したい」「子どもの送迎に必要な時間だけ短縮したい」といったケースでは、自分のライフスタイルに合わせて時短時間を調整することが現実的な対策となります。

実質的な可処分所得と時間の価値も考慮を

年収が減るとはいえ、保育料の軽減や扶養控除などの税制優遇により、手取り収入がそこまで大きく減らないケースもあります。

また、時短勤務によって生まれる「子どもと過ごす時間」や「自身の健康維持」も、金額では測れない大切な価値です。

時短による収入減を気にすることも大事ですが、時間のゆとりや生活の質をどう高めるかという視点も忘れずに持っておきましょう。

時短勤務制度は転職直後には原則使えない

時短勤務制度は、法律で定められた制度である一方で、転職してすぐには原則として利用できません。

小さなお子さんがいて、入社直後から時短勤務を希望する場合でも、ほとんどの薬局では「一定の勤続期間」が必要とされるのが実情です。

時短勤務には「勤続1年」が条件のケースが多い

育児・介護休業法では「短時間勤務制度を設けることは事業主の義務」とされていますが、利用に関する細かな条件は各企業に委ねられています。

そのため多くの職場では「入社後1年以上の勤務」を利用条件とし、転職してすぐには使えないことが一般的です。

このような制度設計の背景には、「雇用の安定性を確認してから制度を利用させたい」という企業側の意図があります。

どうしても時短勤務が必要な場合の対処法

入社直後からどうしても時短勤務を希望する場合は、事前に交渉・相談することが必要不可欠です。

例えば、採用面接時に「子どものお迎えがあるため17時には退勤したい」と伝え、その条件を了承してもらえれば、制度ではなく勤務シフトの調整として時短勤務に近い働き方ができるケースもあります。

制度上の「時短勤務」が使えなくても、柔軟な働き方を実現できる職場は存在します。

制度が使えるまでの1年間をどう乗り切るか

制度が使えるようになるまでの1年間は、家族や保育園との連携を強化したり、勤務シフトを早番にしてもらうなどの工夫が必要です。

この期間をうまく乗り切ることで、1年後に安心して制度を活用し、長期的に働き続ける土台を整えることができます。

どうしても両立が難しい場合は、柔軟に働ける薬局への転職を検討するのも一つの選択肢です。

時短勤務薬剤師が直面する3つの悩みとは

時短勤務制度はワークライフバランスを支えるための大切な仕組みですが、実際に制度を利用して働いている薬剤師からは、さまざまな悩みの声があがっています。

代表的なのは「時短なのに定時で帰れない」「周囲からの無言の圧力や嫌味」「重要業務から外されることによるやりがいの喪失」などです。

1. 時短なのに定時で帰れない

「6時間勤務」の契約なのに、実際には7〜8時間勤務している。そんな状況に悩む時短薬剤師は少なくありません。

特に夕方の患者数が多い薬局では、「帰りにくい空気」や「あと少しだけ手伝ってほしい」といった現場の要請が暗黙のうちに働き、制度上の時短が形骸化してしまうことがあります。

時短勤務は「権利」であり、気まずさや遠慮から働きすぎてしまうと、育児との両立が破綻しかねません。定時退勤を守れるよう職場全体での意識改革が求められます。

2. 周囲の薬剤師からの無言の圧力や嫌味

時短薬剤師が帰った後、残業が発生することも多いため、フルタイム勤務の薬剤師にしわ寄せがいくケースは避けられません。

その結果、「また帰ったの?」「時短っていいね」などの嫌味や、無言の圧力を感じることがあり、心理的なストレスを抱えてしまう人も。

このような状況を防ぐには、職場全体で時短勤務者への理解と協力体制を構築することが不可欠です。制度を導入するだけでなく、日々の運用やチームワークが大切です。

3. 戦力外扱いされることによるやりがいの喪失

「どうせすぐ帰るから」といった理由で、重要な業務や責任ある仕事を任されなくなることも、時短薬剤師にとって深刻な問題です。

業務内容が限られたり、後方支援のようなポジションに固定されると、仕事のやりがいや成長機会を奪われたように感じてしまうことがあります。

こうした状況を回避するためには、時間内に果たせる業務への適切な割り振りや、評価制度の見直しが求められます。

時短勤務の薬剤師と他の薬剤師の関係を悪化させない方法

時短勤務制度は、働き方の多様化を支える重要な制度です。しかし実際の現場では、制度の利用をめぐってスタッフ間の不公平感や誤解が生じることも少なくありません。

こうしたトラブルを防ぎ、互いに気持ちよく働ける職場環境をつくるために、以下のような工夫が有効です。

時短勤務の薬剤師と他の薬剤師の関係を悪化させないために有効な方法

- 短時間勤務制度の意義・ルールを全スタッフに明確化する

- 育児のリアルを共有し、相互理解を深める

- 「2時間早く帰る制度」という誤解を解消する

- 薬局全体の業務量を見直し、負担を分散する

- 長期的視点で人材構成を整える

- パート・派遣の活用で人員不足を補う

制度の目的やルールをスタッフ全体に周知する

短時間勤務制度は、子育て支援の一環として法的に認められた制度です。制度の存在を知っていても、実際の内容や利用条件を正しく理解していないスタッフも多くいます。

たとえば、「時短の人は時間になったら必ず帰る」というルールを責任者が明示し、全スタッフに共有することで、不要な誤解や軋轢を防ぐことができます。

今は制度を利用していないスタッフも、将来的には自分が利用する可能性があります。「お互い様」の意識が職場に根づけば、制度は機能しやすくなります。

育児の大変さを共有し、理解を深める

子どもがいないスタッフにとって、育児の苦労や制約は実感しづらいものです。そこで、時短勤務を利用している薬剤師が「どんなスケジュールで1日を回しているか」などを話すことが理解促進につながります。

未婚のスタッフにとっても、将来のライフイベントに備えたロールモデルとなるような存在になれば、制度に対する前向きなイメージを与えることができます。

「2時間早く帰れる制度」という誤解を解消する

時短勤務制度は「1日6時間勤務に短縮できる制度」であり、必ずしも「早く帰る」だけではありません。

1時間遅く出勤して1時間早く帰る、午後のみ勤務するなど、柔軟な活用ができる制度です。

薬局の営業時間や家庭の都合に応じて、勤務時間の調整を管理薬剤師と相談することで、より実用的な働き方を実現できます。

また、時短勤務を利用する側も、可能であれば「週に1度はラストまで残る」など協力的な姿勢を示すと、チーム内の信頼関係が深まります。

薬局全体の業務量を見直して負担を減らす

制度の摩擦を減らすには、スタッフ一人ひとりの負担を軽減する工夫も重要です。

たとえば、「今日中にやらなくてもよい業務は翌日にまわす」といった判断をしやすくすることで、残業の発生そのものを抑えることができます。

5S活動を導入することで、業務の無駄やムラを減らし、仕事の効率化にもつながります。

長期的視点での人材採用とバランス調整

育児や介護などライフイベントは誰にでも訪れる可能性があります。

そのため、採用段階で年齢・性別・ライフステージが偏らないように配慮し、職場全体でバランスの取れた人材配置を行うことが大切です。

パート・派遣の活用で人員不足を防ぐ

急な時短制度利用や育休・産休が重なった場合、現場の人員が不足することもあります。

そのようなときは、派遣薬剤師の活用や、午後勤務可能なパート薬剤師を補充するなど、柔軟な人材確保がカギとなります。

短時間勤務制度の利用者が増えて困ったこと

時短の薬剤師ばかりだから、その分の仕事が全部私に回ってきて残業が毎月50時間を超えています。私も早く帰りたいと思っているのですがどうにかならないのでしょうか?

夕方混雑するから、時短の人が帰った後は大変です。

短時間勤務制度を利用する薬剤師が増えると、職場全体のバランスが崩れやすくなります。現場で起こりがちな具体的なトラブルについて、3つの視点から整理してみましょう。

常勤薬剤師が不足して閉局対応が困難に

時短勤務を選択する薬剤師が増加すると、閉局時間まで勤務可能な常勤薬剤師が不足し、夕方以降の業務に大きな支障をきたします。特に18時以降の来局者が多い店舗では、十分なマンパワーが確保できない状況が常態化してしまいます。

このような場合は、他店舗からの応援体制や、固定シフトの再調整によるカバーが必要です。しかし、それでも人員不足が慢性化する場合は、エリア全体での配置転換や採用計画の見直しが求められます。

独身薬剤師との不公平感・摩擦が増大

「時短勤務=特別待遇」といった誤解から、育児中のスタッフと独身のスタッフとの間に微妙な空気が生まれることがあります。

実際、残業や業務量の偏りが独身の薬剤師に集中し、精神的な不満や疲弊に繋がっているケースは少なくありません。とくに人員補充がなければ、「なぜ自分だけが犠牲になるのか」といった感情的な対立に発展する恐れもあります。

この問題に対しては、管理者が時短勤務制度の趣旨を明確に説明すると同時に、制度利用者側も感謝や配慮を言葉や態度で示すことが大切です。業務を分担する際は「お互い様」の意識を忘れないよう促しましょう。

夕方の応対が手薄になりクレームや負担増に

夕方の時間帯は、仕事帰りの患者さんで薬局が混み合うピークです。しかし時短勤務の薬剤師が17時頃に退勤してしまうと、その後の処方応対や問い合わせへの対応が手薄になります。

結果として、1人あたりの負担が急増し、待ち時間の長さに対するクレームが増えるリスクも。特に受付や薬歴記入が重なる時間帯では、トラブルの火種となり得ます。

対応策としては、パート薬剤師や派遣スタッフの夕方シフトの活用が有効です。加えて、全体の業務フローを見直し、混雑時間帯に備えたタスク分散も検討するとよいでしょう。

フルタイムや午後から働けるパート薬剤師は重宝される

午後から閉局まで勤務できるパート薬剤師は、薬局にとって非常にありがたい存在です。しかし現実には、午前のみ・扶養内希望の勤務スタイルが主流で、夕方以降に働ける薬剤師は常に人手不足となっています。

そのため、午後から終業までしっかり働けるパート薬剤師は、高待遇で迎え入れられる可能性が非常に高いのです。

なぜ午後から働ける薬剤師が求められているのか?

薬局では夕方から夜にかけて、仕事帰りの患者さんが集中するため、17時以降の業務が最も忙しい時間帯になります。しかし、家庭の都合や時短勤務の利用などで、17時前に退勤する薬剤師が多く、人員が足りなくなるのが実情です。

この時間にシフトインできるパート薬剤師がいると、残業の削減や業務の円滑化につながるため、現場から非常に感謝されます。

午後勤務パート薬剤師のメリットと待遇

午後から働けるパート薬剤師は、時給が高めに設定されやすく、さらに希望する勤務曜日やシフトにも柔軟に対応してもらえるケースが多くあります。

また、社員同様に責任ある業務を任される場面も増え、やりがいを持って働けるのも特徴です。もちろん、それに見合う評価や待遇を受けられる環境も整っています。

フルタイム復帰が難しい人は午後パート勤務を検討

出産や育児で時短勤務を選んでいたものの、転職後に同じ制度が使えず悩んでいる方は、午後パート勤務へ切り替えることで働きやすさを維持できる可能性があります。

時間に制限があっても、自分の生活スタイルに合った働き方を見つけられれば、無理なく収入を確保することが可能です。

こうした柔軟な働き方を実現するには、薬剤師転職サイトの活用がとても効果的です。条件交渉や非公開求人の紹介など、自力では得られない情報を手にできます。

転職活動中の女性薬剤師は時短勤務制度の理解が進んでいる薬局へ

子育てをしながら働くことを考える女性薬剤師にとって、時短勤務制度の理解が深い職場選びは非常に重要です。会社全体に育児への配慮があれば、制度を利用しても周囲に気を遣いすぎることなく、安心して働くことができます。

制度そのものの有無だけでなく、「現場にどれだけ浸透しているか」「協力的な雰囲気があるか」も転職先選びの大きな判断材料となります。

制度が「ある」だけでは不十分!実際の運用状況を見る

多くの薬局が就業規則上は時短制度を用意していますが、実際に取得しやすいかどうか、取得者にどんな対応がされているかは職場によって大きく異なります。

制度があっても「空気を読んで使えない」ような雰囲気では意味がありません。見学や面接の際には、利用実績や制度利用中の職員の声をさりげなく聞いてみるのがオススメです。

職場全体に育児への理解がある職場を選ぶ

育児制度が機能している職場の多くは、社員全体に「助け合う意識」が根付いています。時短勤務の人に対して不満を言うのではなく、状況を理解しフォローし合える環境があるのです。

特に、管理職や現場のリーダー層が率先して理解を示している職場は、非常に働きやすい傾向にあります。こうした雰囲気は求人票には出てこないので、転職サイトのアドバイザーなどから内部情報を得るのが効果的です。

制度の「浸透度合い」も転職時のチェックポイント

単に制度があるだけでなく、それが職場にどの程度浸透しているかは重要な確認ポイントです。たとえば、制度利用者が1人だけしかいない職場よりも、複数人が利用している方が安心感は高いでしょう。

制度の利用が特別なものではなく「当たり前」として認識されている職場は、制度利用者も非利用者も互いに気持ちよく働ける環境です。こうした職場は、長期的に安定した働き方を実現しやすくなります。

Q&A|時短勤務に関するよくある質問

ここでは、薬剤師の時短勤務制度に関して寄せられることの多い質問をまとめました。制度の条件や現場の実情、転職時の確認ポイントなど、知っておくと安心できる情報ばかりです。

Q1. 転職直後でも時短勤務制度は利用できますか?

多くの薬局では、時短勤務制度の利用には勤続1年以上が条件とされています。転職直後の利用は難しいため、事前に制度の適用条件を確認しておきましょう。

Q2. 小さな子どもがいる場合でも時短勤務が使えないことはありますか?

子どもの年齢や状況にかかわらず、勤続年数などの社内ルールで制限されることがあります。転職前に「いつから利用できるか」をしっかり確認しましょう。

Q3. 時短勤務中でも残業を求められることはありますか?

原則として残業は免除ですが、繁忙時や人手不足の際に暗黙のプレッシャーがかかることも。制度が「形だけ」で終わっていないか確認しましょう。

Q4. 他の薬剤師から嫌味を言われるのが怖いです…どうすれば?

理解ある職場を選ぶことが最善の防衛策です。また、自身の姿勢や感謝の言葉を大切にすることで、周囲との関係性も良好に保てます。

Q5. フルタイムや午後勤務のパート薬剤師は本当に重宝されますか?

はい。午後~閉局時間帯の勤務ができる薬剤師は非常に需要が高いです。好条件での採用や柔軟なシフト交渉にもつながります。

Q6. 時短制度を利用する薬剤師に対する風当たりは強いですか?

職場の文化によって大きく異なります。チームで支え合う体制が整った薬局では、制度をスムーズに活用できます。

Q7. 転職先選びで制度の「運用実績」を確認する方法はありますか?

転職エージェントを通じて、実際の利用者数や制度の活用状況を確認するのが有効です。求人票だけで判断せず、内部情報を得ましょう。

Q8. 時短勤務の利用者が増えると、どんな問題が起きますか?

夕方の人手不足や、独身・非育児層への業務集中が生じやすくなります。全体での人員バランス調整が必要です。

Q9. 時短勤務を使っている自分にできる工夫はありますか?

業務効率を高めつつ、周囲への感謝や気配りを忘れないことが大切です。「時短だから当然」という態度は誤解を招きます。

Q10. 育児支援が整っている薬局の見分け方は?

制度の有無だけでなく、取得率・復職率・職場の雰囲気を重視してください。管理者やチームの理解度も大きな判断基準となります。

まとめ|時短勤務制度を味方につけて、あなたらしい働き方を

毎日を走り続けるあなたへ。

「子どもが熱を出した」「定時で帰ることに気を遣う」「制度はあるのに使いづらい」——そんな思いを抱えながら働くのは、本当にしんどいことです。

時短勤務制度は、本来あなたを守るための制度です。

それなのに、使うことで肩身が狭くなる職場にいるのなら、それは制度の問題ではなく、職場の環境が原因です。

あなたに非はありません。

「制度がある」だけでは不十分。きちんと制度が“活きている職場”を選ぶことが、今こそ必要なのです。

午後だけの勤務やフルタイムパートなど、柔軟に働ける環境も広がっています。

「育児をしているから無理」と諦める必要はありません。

あなたが笑顔で働ける薬局は、必ずあります。

その一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?

私たちは、時短制度がしっかり運用されている薬局や、子育てに理解のある職場をご紹介しています。

あなたの希望や不安を丁寧にヒアリングし、「ここなら私らしく働ける」そんな場所を一緒に探します。

今すぐ転職しなくても構いません。

まずは無料相談で、理想の働き方について話してみませんか?

登録や相談はすべて無料。

あなたの働き方が、もっと自由で心地よいものになりますように。

当サイトでおすすめしている薬剤師転職サイトはこちらです

- 正社員・パート・派遣全てお任せ

- 女性薬剤師に特におすすめ

- じっくり相談したい薬剤師におすすめ

- 薬剤師転職支援25年以上の実績!全国12拠点

\ 転職者満足度が高い! /

- 正社員・パート・派遣・単発派遣・紹介予定派遣全てお任せ

- 取引企業・医療機関7,000社以上!

- 47都道府県全ての求人取り扱いあり

\ 正社員・派遣社員ならここで決まり /

- 薬学生も登録可能!

- マッチング精度が高い!

- 職場への逆指名交渉あり!

\ 大手調剤チェーン運営で安心 /

- 正社員・パート・派遣全てお任せ

- 完全独立系だから中立な立場で紹介

- 薬剤師転職サポート25年以上の実績

\ 転職活動に少しでも不安があるなら /