- 今の職場はマンネリ化していて刺激が無い……。

- 不満はないのだけどこのままでいいのか不安……。

- もっと勉強になる薬局に転職をしたい……。

- 勉強になる薬局と勉強にならない薬局

- 勉強できる薬局とは

- 薬剤師の勉強方法

Follow @pharma_di Instagramのフォローもお願いします! ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー

全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。

pharma_di(ファマディー)

【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】

面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

勉強になる薬局も勉強にならない薬局も無い(結局は自分が勉強するかどうか)

いるだけで勉強になる薬局はありません。 勉強にならない薬局もありません。 薬局の環境がどうこうではなく、結局は自分が勉強するかどうか。 環境のせいにするのはやめましょう。 どこで仕事をしていようが勉強をしなくてよいことはないからです。

いるだけで勉強になる薬局はありません。 勉強にならない薬局もありません。 薬局の環境がどうこうではなく、結局は自分が勉強するかどうか。 環境のせいにするのはやめましょう。 どこで仕事をしていようが勉強をしなくてよいことはないからです。単科のクリニック門前の薬局は勉強にならない?

「整形外科の門前薬局で働いているのですが、勉強になりません」と言っている薬剤師がいます。 本当に勉強にならないのでしょうか? 整形外科から処方される薬の種類は少ないかもしれませんが、整形外科領域の疾患や薬についてもっと深掘りして専門性を高めていくことはできるでしょう。[br num=”1″]病院の門前薬局や多くの処方箋が来る薬局は勉強になる?

「うちの薬局はいろんな病院やクリニックから多くの処方箋が持ち込まれます。だから勉強になります。」と言う薬剤師がいます。 確かに環境としては勉強できるチャンスが多いとは思いますが、本人に勉強する気が無ければ身につかないでしょう。[br num=”1″] 様々な診療科の処方せんを応需している薬局に勤務すれば勉強になると考えるのは安易です。もちろん勉強になりやすい環境であることは間違いありません。 勉強できる環境であっても勉強するかしないかは自分次第です。 繰り返しますが、そこにいるだけで勉強になる薬局も無いし、勉強にならない薬局もありません。 薬剤師である自分が勉強するかしないかが重要ということです。 今の職場でどういったな知識が必要かを考えれば、勉強すべき方向が見えてくるのではないでしょうか。薬剤師にとって勉強できる(しやすい)薬局の特徴

そこにいるだけで勉強になる薬局というのはありませんが、薬剤師にとって勉強できる(しやすい)薬局はあります。 繰り返しになりますが、どんなに環境が良くても悪くても勉強するのは自分次第。 転職先の薬局が「勉強しやすい環境」なのかどうかを知るためには、以下の点を確認してください。 勉強しやすい環境がある薬局の特徴

そこにいるだけで勉強になる薬局というのはありませんが、薬剤師にとって勉強できる(しやすい)薬局はあります。 繰り返しになりますが、どんなに環境が良くても悪くても勉強するのは自分次第。 転職先の薬局が「勉強しやすい環境」なのかどうかを知るためには、以下の点を確認してください。 勉強しやすい環境がある薬局の特徴- 暇な時間帯があるので勤務時間中に勉強する時間が取れる

- 勉強会を定期的に開いている

- 社内テキスト、DIが充実している

- 学術大会に発表している

- 病院との連携が強い

- 退院時共同指導、カンファレンスへの出席

- 地域活動の実績が多い

- 在宅・往診への同行

薬剤師向け教育研修システムが役立つかどうかを見極める方法

求人票やホームページに書かれていることだけで、その薬局の教育研修システムが本当に役に立つものかどうかを見極めるのは非常に困難です。 薬局の教育研修システムを確認するには、その会社の教育担当者に話を聞くのが一番です。 教育担当者に話を聞くのが難しいようであれば、薬局見学で現場の薬剤師に教育研修システムについて質問をしてみましょう。 具体的には、以下の項目を確認しておきたいところです。 教育研修が充実しているかどうか質問するポイント

求人票やホームページに書かれていることだけで、その薬局の教育研修システムが本当に役に立つものかどうかを見極めるのは非常に困難です。 薬局の教育研修システムを確認するには、その会社の教育担当者に話を聞くのが一番です。 教育担当者に話を聞くのが難しいようであれば、薬局見学で現場の薬剤師に教育研修システムについて質問をしてみましょう。 具体的には、以下の項目を確認しておきたいところです。 教育研修が充実しているかどうか質問するポイント- 研修の種類を聞く

- 内容を聞く

- 頻度を聞く

- 開催方法を聞く

- 受講可能かどうかを聞く

研修の種類を聞く

どのような種類の研修(講座)が開設されているのでしょうか。そのラインナップを聞いてみましょう。 某大手チェーン調剤薬局の教育研修の例- ビジネスマナー講座

- 新卒薬剤師研修

- フォローアップ研修

- OJT研修

- OJT担当者研修

- ステップアップ研修

- 新任薬局長(新任管理薬剤師)研修

- 在宅医療研修

- 調剤過誤防止研修

- コンプライアンス研修

- 疾患別研修

- コミニュケーション研修

- 薬局マネジメント研修

- 事務スタッフ研修

- 登録販売者研修

- 海外視察

- 健康サポート薬局研修

- がん専門薬剤師研修

具体的な内容を聞く

受講したことのある薬剤師に、具体的な内容を聞いてみましょう。 ためになるのかならないのかを判断する材料になります。 もし、受講内容を忘れていたら・・・その研修は役に立っていないということです。- 誰も覚えていない研修

頻度を聞く

興味のある研修がどのくらいの頻度で開催されているのでしょうか。 1回受けて終わりなのか、継続的に受講できるのかによって自分のものになるかどうかも変わってきます。 ○○研修を年1回受けるというよりも、○○研修をシリーズで毎月1回程度受講して体系的に学べる環境が理想です。- 開催が少なすぎる研修

開催方法を聞く

本社まで行って受講するのか、各地域ごとに開催されるのか。 最近ではzoomやteamsでのオンライン研修でしょうか。 研修の種類や頻度も大切ですが、受講のしやすさも重要なポイントです。 研修を受けるのに片道3時間では、体力が持ちません。- 参加しづらい研修

受講可能かどうかを聞く

ここが盲点になりやすいです。 研修が頻繁に開催されていても人数制限で受講できなかったり、上司の推薦が必要であったりと、希望した薬剤師が全員受けられるとは限りません。 また、店舗が店舗が忙しくて研修に抜けることができないといったことも多々あります。 受けたいと思った研修を受講可能なのかどうかもしっかりと確認しておきましょう。- 受けたい薬剤師が受けられない研修

補助金について聞く

個人で受けた研修に対する補助の有無もチェックしておきましょう。 補助と言ってもお金だけではありません。 認定薬剤師の申請補助金はよくありますが、書籍購入代の一部補助や研修受講は勤務時間にするというところもあります。- 補助金だけで、研修は薬剤師任せ

教育研修が充実しているとは言えない薬局の研修例

「教育研修は充実しています」と言いながら、よく話を聞いてみるとそうでもない薬局もありますので十分気を付けてください。 教育研修が充実しているとは言えない薬局の研修例

「教育研修は充実しています」と言いながら、よく話を聞いてみるとそうでもない薬局もありますので十分気を付けてください。 教育研修が充実しているとは言えない薬局の研修例- お昼休みのお薬勉強会

- 薬剤師会主催の勉強会

- 製薬会社主催の講演会

- ベテラン薬剤師がマンツーマンで指導

お昼休みのお薬勉強会

「うちの薬局の教育研修ですが、お昼休みの時間を利用して製薬会社のMRを呼んで勉強会を開いています。お弁当も出ますよ!」

- 聞くだけだったらMRによるただの新製品の紹介。深い質問をしていかないと意味がない。

薬剤師会主催の勉強会

地域の薬剤師会の勉強会に積極的参加してもらっています。- 地域薬剤師会の研修

製薬会社主催の講演会

『この地域では講演会が頻繁に行われています。 薬局閉めてからでも十分間に合いますよ。』 [br num=”1″] 薬局にFAXがきたり、MRが持ってくる講演の案内です。- 製薬会社主催の医師の講演会

ベテラン薬剤師がマンツーマンで指導

これもその薬局に独自の研修システムがないということでしょう。 [br num=”1″] ベテラン薬剤師の能力次第ということになってしまいます。 [br num=”1″] その薬剤師のクセがすごかったら・・・指導を受けたくないですね。- 薬剤師任せのOJT(質が担保できない可能性大)

転職先の候補の薬局の教育研修システムがこの程度だったらすぐに候補から外しましょう。

教育研修が充実している薬局の特徴

教育研修が充実している薬局の特徴

教育研修が充実している薬局の特徴- 薬局内に業務上必要な書籍が豊富にそろっている

- 会社内にDI専門の部署があり、さまざまな情報を発信している

- 会社としてインシデント事例を収集して分析している

- 薬局事務への研修が行われている

薬局内に業務上必要な書籍が豊富にそろっている

薬局見学に行く機会があれば本棚を見せてもらいましょう。 業務に必要な書籍はそろっているでしょうか。 粉砕、簡易懸濁、妊娠、授乳、相互作用、一般用医薬品・・・・挙げればきりがありません。 書籍購入代をケチっている薬局は、教育研修が充実しているわけないです。会社内にDI専門の部署があり、さまざまな情報を発信している

忙しいとなかなか自分から情報を取りに行けないこともあります。 会社のDI部署から定期的に情報を発信してくれると情報漏れがなく、知識を補完することができて非常にありがたいです。会社としてインシデント事例を収集して分析している

インシデントが発生した背景には何があったのか、原因は何なのか。 事例の共有だけでなく、発生原因がわかれば対策が立てられます。 [br num=”1″] 薬剤師任せにせず、組織として取り組んでいれば情報が集まり、現場の役に立つ研修となるはずです。薬局事務への研修が行われている

薬局事務も医療スタッフの一員です。

薬局事務になるのに特別な資格は必須ではありません。しかし、医療スタッフである以上、薬局事務に対する教育・研修は必須だと思います。

接遇、リスクマネジメント、調剤報酬の知識など薬局事務だって理解しておくべきことはたくさんあります。

事務研修は不要⇒薬局(会社)の本質が見えますよね。

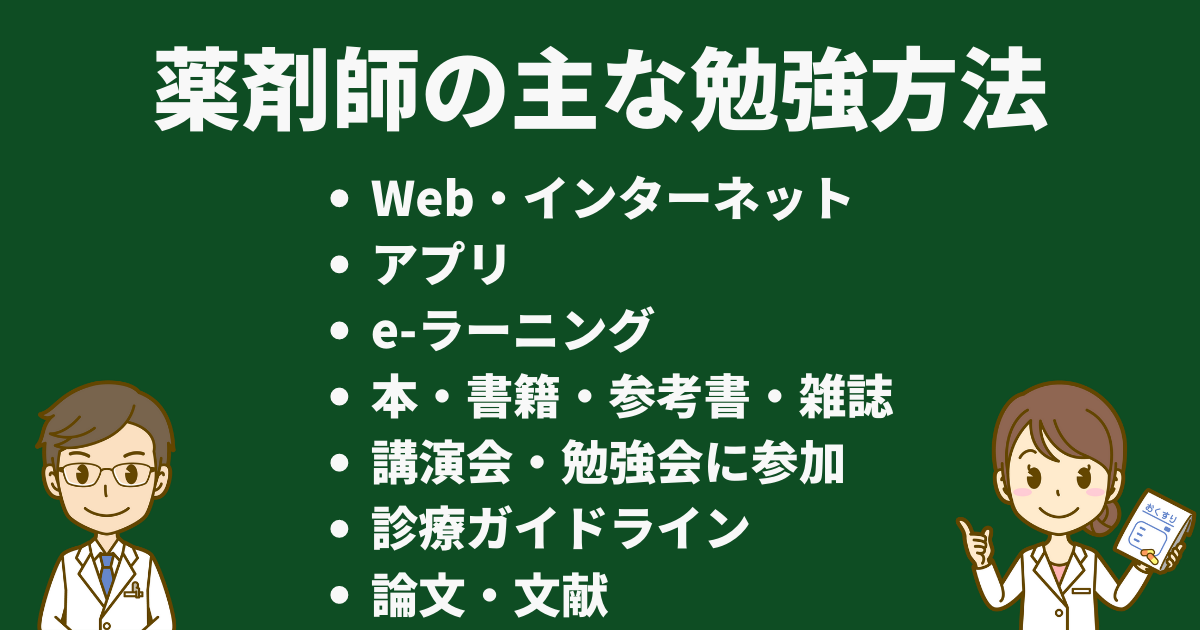

薬剤師の主な勉強方法

薬剤師の勉強方法は主に次の8種類です。 薬剤師の主な勉強方法

薬剤師の勉強方法は主に次の8種類です。 薬剤師の主な勉強方法- Web・インターネットで勉強する

- アプリを使って勉強する

- e-ラーニング

- 本・書籍・参考書などから学ぶ

- 雑誌から学ぶ

- 講演会・勉強会に参加する

- 診療ガイドラインを読む

- 論文・文献を読む

勉強できる薬局に転職したい薬剤師へ〖ためになる研修制度の見分け方〗Q&A

Q1: 勉強になる薬局と勉強にならない薬局の違いは何ですか? A1: 薬局の環境よりも、自分が勉強する意欲があるかどうかが重要です。整形外科門前薬局でも深く勉強すれば専門性が高まります。多くの処方箋が来る薬局はチャンスが多いが、結局は自身の努力次第です。 Q2: 勉強しやすい薬局の特徴は何ですか? A2: 勉強しやすい薬局の特徴は次の通りです。- 暇な時間帯があり勤務中に勉強できる

- 定期的に勉強会を開催している

- 社内テキストやDIが充実している

- 学術大会に発表している

- 病院との連携が強い

- 地域活動の実績が多い

- 在宅・往診への同行

- 研修の種類と内容

- 研修の頻度

- 開催方法(オンラインや対面)

- 受講可能かどうか

- 補助金の有無

- お昼休みの簡単な勉強会のみ

- 薬剤師会主催の勉強会への参加

- 製薬会社主催の講演会のみ

- ベテラン薬剤師によるマンツーマン指導

勉強できる薬局に転職したい薬剤師へ【ためになる研修制度の見分け方】(まとめ)

薬剤師としてのスキルアップやキャリアアップを目指す場合、研修制度が整った薬局で勤務することは重要です。 具体的に研修制度が整っている薬局とは、新人薬剤師や未経験の薬剤師でも安心して働ける環境が整っていること。 研修制度が整った薬局では新人薬剤師や未経験の薬剤師に対して特別な研修プログラムが用意されています。 研修期間中は本番と同様の経験を積むことができるため、調剤未経験の薬剤師でも安心して働けます。 また、研修期間が終了しても継続的な教育プログラムが用意されています。 薬剤師の勉強は研修期間で終わるわけではありません。必要な最新の知識や技術を継続的に学習していくことでスキルアップにつながります。 継続的な教育プログラムが用意されているかをしっかり見極めましょう。 薬剤師としての成長を目指すなら全て個人に丸投げの薬局ではなく、研修制度が整った薬局を選んでください。

薬剤師としてのスキルアップやキャリアアップを目指す場合、研修制度が整った薬局で勤務することは重要です。 具体的に研修制度が整っている薬局とは、新人薬剤師や未経験の薬剤師でも安心して働ける環境が整っていること。 研修制度が整った薬局では新人薬剤師や未経験の薬剤師に対して特別な研修プログラムが用意されています。 研修期間中は本番と同様の経験を積むことができるため、調剤未経験の薬剤師でも安心して働けます。 また、研修期間が終了しても継続的な教育プログラムが用意されています。 薬剤師の勉強は研修期間で終わるわけではありません。必要な最新の知識や技術を継続的に学習していくことでスキルアップにつながります。 継続的な教育プログラムが用意されているかをしっかり見極めましょう。 薬剤師としての成長を目指すなら全て個人に丸投げの薬局ではなく、研修制度が整った薬局を選んでください。研修をやっていたとしても薬剤師や事務が自己満足するだけのものでは意味がありません。

そこに来局される患者さんのためになるような研修を継続的に行っている薬局かどうかをしっかり転職前に見極めましょう。

薬剤師、事務を含めた薬局スタッフに対してしっかり教育・研修を行っている薬局は今後も伸びていくはずですし、教育に力を入れていない薬局は間違いなく衰退していくでしょう。

集合研修でもe-ラーニングでも手段は問いませんが、体系的に学べる研修を開催している薬局を選ぶべきです。

形だけの薬剤師教育研修システムでは意味がありません。

- [cc id=27475]